就因为不出名,我所有的努力都成了别人的“杰

发布时间:2025-12-17 10:43

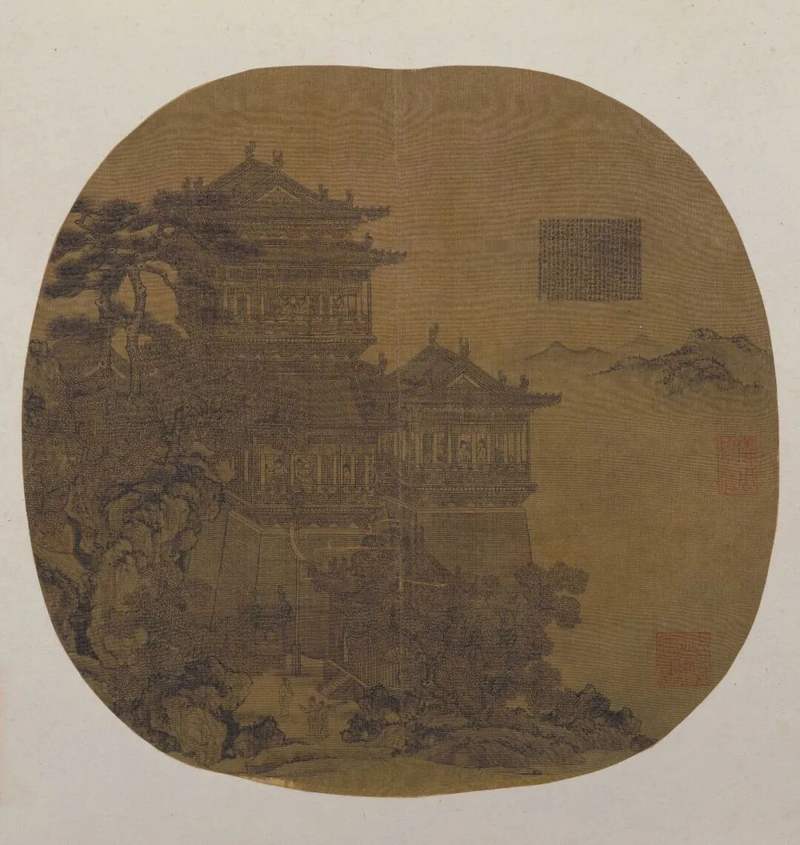

只是到了明朝末年,夏雍去世三百年后,一位名叫蒋绍书的鉴赏家在他的《云石斋笔谈》中提到了这位画家及其作品:“夏雍,字明远,所绣《滕王阁》、《黄鹤楼》图,细如目,细如发,俊秀如鬼工。明代唐仙女吕媚娘,曾绣《滕王阁》、《黄鹤楼》图。一脚足有《法华经》七卷,细如蚊睫毛,如果你看故宫博物院的《岳阳楼》,你会发现这幅画的尺寸只有25.2厘米×25.8厘米,画在一个很小的空间上。夏勇的《岳阳楼》,故宫博物院藏,如果用放大镜,甚至可以看到主脊上连绵的花纹,长长的鼻子和尖尖的T字。妖怪露出来,可以看到吊鱼上雕刻着卷曲的云头,栏杆上装饰着鲜花和瑞草。仔细一看,甚至还可以看到三个头戴圆领的书生坐在上面,正在吃着酒席。其中一人举起了酒杯,面前的桌子上摆着一个牙盘,里面盛着蒸肉之类的美食。精致的大小,实际上相当于丝绸画中五、六股丝的大小。 《岳阳楼》详图。在很短的距离内,你可以建造塔楼和亭阁。这就是边界画的美妙之处。边框画就是古人所说的建筑画,但与今天的建筑画并不相同。虽然它的主题主要是建筑,但它与今天建筑师的图纸并没有什么不同,而是追求艺术与技术之间相应的和谐。正如宋代著名鉴赏家郭若虚在《《图像与知识》中,画界画的画家也必定是建筑的建筑师:“吾未必知汉宫、吴宫,梁柱、斗拱、十字手、代木、熟柱、驼峰、方柱、额沟、宝尖、羊头、落花、罗曼等。隐系、帘子、鸿孙头、琥珀华盖、龟头、虎座、飞檐、泼水、肩风、转折”。旋转废料、挂钩等可以用来给家里的木头上漆吗?”郭若虚一口气列出了宋代建筑术语,这是一个优秀的边画艺术家必备的功力。 《益州名画》曾讲过一段关于五代蒙蜀名画家赵忠义的轶事。赵忠义在《东方变身》中画了东方伏其和他的父亲。寺庙。他画鬼屋、木屋的技艺高超,深得蜀王青睐,特命他根据关羽建玉泉寺的传说,绘制《玉泉寺关将军起像》。赵忠义画中“从运料到地基,到红对联、刻铭文、折藏经,无不侍奉鬼神,地上已建佛寺,将军欲立”。这幅画完成后,蜀王特意请了宫殿建造的负责人。内部设计师使用材料检查画中的建筑细节是否准确。建筑专业人士仔细查看后,回答道:“这幅画与另一幅画完全不同,这就是它的美妙之处。” ——就算按照这幅画的样子重建一座玉泉寺,也没有什么区别。这就是界画的魅力,堪称一绝的画技。需要精湛的技艺边框画的编辑也对画家提出了更高的要求。正如《图像与知识》中所说,画家必须“走败者,笔匀而有力,深远而清晰,去百偏”。元代绘画专家赵孟俯在教儿子赵勇创作界画时,也诚实地说“画可以人为地隐藏他人,但没有不使用合法方法的界画”。 ——可以说,境界画才是绘画的“真功夫”。夏勇的画证明了他是一位真功夫大师。如此细腻的笔触、精致的构思,足以见得艺术家付出了多少心血。但正如蒋少叔感叹的那样:“我研究过诸子之言,屁股夏明远有绝技,只是他的姓氏没有流传下来,这可以吗?”没有人提到夏勇的名字。这位画技堪比李画大师的画家历史书上的史泰德被悄悄遗忘了。这可能看起来令人难以置信,但它确实发生了。更可悲的是,不仅夏勇的名字被遗忘了,连他费尽心血与之联系在一起的画作也被遗忘了。其他的。王振鹏、李升这些在绘画史上大放异彩的著名画家,翻盖了默默无闻的夏勇的作品,成为这些名家闪亮履历中又一耀眼的亮点。这种感觉就像一个光头研究生辛辛苦苦完成一篇论文,结果却被自己的名门导师以自己的名义写出来并公开发表。赞美和名气都集中在名字上,但真正的创造者只是隐藏在幕后,没有人听到。名人翻唱无名人士的作品。从某种程度上来说,这是中国艺术史上最常见的场景。蒋少叔生活的明朝末年,这股冒充名气的风潮如火如荼。。不知名艺术家的作品,如果有古今名家的署名,就能卖出高价,这是艺术界的共识。正如明末清初艺术品收藏家、画商顾复在《锦绣一生》中透露的一个行业秘密:目前,市场上明代三门画家林良、陆机、戴进的画作已所剩无几。究其原因,正是因为他们“洗出名家,与宋画争画者,胜过三人”。陆机的《杏花二鸟》是宋代大画家李荻的作品。陆机、戴进是明代颇有名气的宫廷画家,但他们的作品却是这样的。对于更多默默无闻的艺术家来说,他们的作品的命运更加可预测。夏勇作品的经历尤其痛苦,他的签名被忽视。夏勇画作《滕王阁》”留下了自己的印章,但仍署有元代宫廷绘画大师王振鹏的署名,成为“王谷云滕王阁”。而他的《岳阳楼》则嚣张地让恩佩任命伊特罗隆为五朝名家李升的“真迹”。夏庸的名字湮没在历史中,其作品归于他人,生平不详,仅在《遗书》中留下了关于他的蛛丝马迹。詹景峰在《瞻东图轩兰编》中提到,叶氏收藏有两幅夏雍的“刺绣作品”:“还有《滕王阁》和《岳阳楼》两幅,其刺绣年代早在夏代(可能是明朝),王氏两幅古录是范思所绣的。刺绣被认为是女性的技艺。或许——作品被撤下、名字被埋没、被遗忘的夏勇,不是“他”,而是“她”?以下内容节选自《画亭》《水墨:中国元代的边画(1271-1368)》,对原文进行了删节和修改。经出版商许可出版。《书画墨阁:中国元代的边画(1271-1368)》作者:余乐奇 版:江苏人民出版社,2025年11月。发现夏永霞家族名气不大,不受重视传统文人及当代学术界对夏永杰的画作几乎没有记载,如元代《图会宝鉴》等,目前对元代界画的研究主要集中在最著名的宫廷画家王振鹏身上,即使提到夏永杰的弟子,也大多忽略了他的笔画。 by Itakura Seizhe 是最详细的。我认为Chayon的重要性被大大低估了。我们对夏勇的认识主要是基于他画作中零散的图案线索。夏勇用小楷书签名了三幅作品,分别是北京故宫博物院收藏的粉丝页上的《岳阳楼》、云南省博物馆收藏的《岳阳楼》和哈佛艺术博物馆收藏的《岳阳楼》。其中,北京段的标题最为详细:“至正七年四月二十二日,钱塘夏永明远绘写此图”。可见此图为夏雍画于元末1347年。籍贯钱塘,属南宋故都临安(今杭州)。由此还可以看出,夏勇的小名是“明远”,他的画作中也有不少贴有“夏明远”的标签。然而,当时的人们对夏庸并不感兴趣,历史上关于夏庸的记载也很少。的生平和作品,更不用说官方传记和私人收藏了。这说明夏雍更可能是一位私人职业画家,并没有进入北方的蒙元宫廷或江南的上层文人圈。不过,夏勇却把之前的记录留在了日本。 16世纪初日本画论《坤台观左右帐》就有“夏明远山水亭”的条目,评价他为“中上”画家。日本学者松岛苍荣认为,夏长大约生活在1340年至1400年之间,他的作品在明朝永乐(1403-1424)以后传入日本。由于当时中日断交,足利义政(1436-1490)派特使来华收集西化时期的书画。 (1465-1487)。魏东则有不同的看法。他认为夏勇的上限盛先生的一生应推至“宋亡已不远”,即“元世祖十六年(1279年南宋灭亡)至元武宗二年(1309年)1347年”,而此画堪称画家四十多岁、五十多岁成熟期的标杆之作,而这板仓清哲最近提出,夏庸活跃于元顺帝时期(1320-1370)(1333-1).370),可以说,夏庸的去世日期并无定论,我们只能断定,他生活在14世纪中叶,最早在散见的汉文文献中提及夏庸。 (1323-13),干唐学者夏庸留下了一首关于夏永杰画作的诗,但其中并没有包含任何关于画家生平的细节。内容出自明代詹景峰(卒于1602年)所著《詹东图玄览编》。提到,叶氏家族收藏的册页中不仅有李迪的狗图等画作,还有夏勇的两幅“刺绣”:还有“滕王阁”和“夏布朗塔里的月儿贝蒂”刺绣两幅。王朝),而王、范二人的记载,都是绣方寸,虽然这并不奇怪。很有趣,但刺绣也很独特。 《滕王阁》和《岳阳楼》是夏勇最喜欢的两个题材。目前,世界上现存的“滕王阁”三座,“岳阳楼”六座,正如詹所说,都是用小楷书写的“王”字。薄熙来、范仲淹的诗。然而,夏勇留下的作品都是绘画,而不是詹建议的刺绣。学术界中夏勇与刺绣的关系扑朔迷离循环。魏东、于建华等学者都十分重视清代熊志进的著作。他在《花间笑》(1818)中写下了这段注释,并认为这是唯一有效的中国典故。相关条目如下:“夏雍,字明远,用头发细如蚊睫毛,绣出《滕王阁》和《黄鹤楼》,显出鬼作之作。”两位学者认为,这一记载表明了夏雍刺绣师的身份,但同时又质疑这一说法的可信度。毕竟,虽然文中提到的发绣和夏勇现有的界画都强调复杂的细节和技术效果,但发绣用的是头发而不是线,使用的绘画材料与中国传统文化完全不同。刺绣一直被归类为较低层次的装饰工艺。事实上,熊志进对夏Y的记录“ong”出自明末江绍的《云氏斋笔谈》,成书于17世纪,早于《花间小语》。其中有《结华亭:有发绣》,文字如下:夏永字明思远,是有发绣的。 《滕王阁》、《黄鹤楼》的画细如蚊睫毛,做工精美。唐代仙女吕媚娘,将《法华经》七卷绣于一块帛上,为明远所制。这只有了解木经的计算才能实现。孔秀制度到明代就消失了。邱世洲的做工之精美,几乎可以和姬侯玉媲美,但这里还需要进一步提升。这不是智力问题。从某种意义上说,姜氏的这一部分著作可以打消魏、于等学者对夏雍与法羲关系的疑虑。u。将边画与发绣进行比较,或许是因为后者同样利用细线达到了令人眼花缭乱的效果,两者的对比更能凸显出查勇工艺的卓越。与“花间笑”的引述相反,蒋提到了明代已经消失的“空绣制”,然后强调,即使作品与仇英(字石洲,约1494-1552年)的作品一样好,它仍然必须以“旧版本”为基础。仇英是吴派画师,不是绣师。因此,“空绣体系”应指细白线描技法,用来强调其细致程度与刺绣(尤其是发绣)相似,而不是作为刺绣的代名词。与此类似,蒋可能用“发绣”一词来形容夏勇出色的绘画技巧。事实上,赵福民(19世纪),清末官员王朝采用了这种理解。现藏于波士顿美术馆的夏永杰画作,有赵福民题字。赵表达了蒋少舒对夏勇和发绣的讨论,然后表达了自己对这幅画的感受:“所谓的发绣作品就是其中之一。”根据赵福民在画中对“发绣之作”的运用进行对比,再看蒋绍书的“孔绣制”三个字,我们可以得出结论,蒋认为“明远制”与卢媚娘的“法华经”绣相当。这并不意味着蒋坚信倪夏勇刺绣师的身份。或许他只是想强调夏勇的白墨线条精致,如刺绣一般。江泽民的这番话,也印证了夏勇已被载入主流绘画史的事实——“我研究过自由派学者的言论,但习是谁并不重要”。“有明远是”——江绍书没有查到一个字,而这件事发生在夏雍之后约三百年。虽然涉及夏雍的史料极其有限,但相反,夏雍的《滕王阁》、《黄鹤楼》等界画在明末市场上继续流传,甚至流传至今。冒充夏雍的“名画”留下了非常丰富的绘画痕迹。目前至少有十五幅作品可以归于夏雍之手。这就是但其中很大一部分被误读为五代(907-960)至蒙古元代画家的作品,分别收藏于上海博物馆、波士顿美术馆、弗利尔博物馆,这些作品极为相似,仅右下角绘有高大的楼阁,有文人雅致的远景。安斯。远处,寒潭中漂浮着小船,远处的山峦在水天之间若隐若现。左上角以小楷抄有唐代王勃(约650-676年)的《滕王阁序》,清晰地界定了该画的主题。夏勇《滕王阁图》,上海博物馆藏。昂波士顿和弗里尔本曾一度被归为王振鹏。弗里尔的邮票标题为“授予古云功绩勋章”,指的是王振鹏。 1 不过,此印与王振鹏真品《伯牙鼓琴图》上的印完全不同,尤其是两个字的弧度差异。由此可见,弗里尔版王氏印章是赝品,必定是艺术品经销商为了牟利而伪造的。同样,曾经持有波士顿版的藏家也无视夏勇的印记,而是留下了旧签名“王谷云腾”。此标牌误导了后来同治会战(1862-1877)后在陕西平阳工作的收藏家赵福民,无意中得到了此图。此作品有赵福民于1878年所书《1879年跋》。第一跋涉及王振鹏的生平,引自元代《图会宝鉴》:元王振鹏,字号彭梅,为永嘉人,其界画甚美,赐封其为古云处士。有一天,我去办公室出差,发出了一张誓词嘘声。k.少峰急于欣赏这幅画,表示古昀也不是不可能。就算附上这块丝绸,一张图也能比十个金币还要值钱。自战争以来,它就一直藏在地窖里,不可能再得到更多了。擦了半天,我收了起来,郑重地离开了。可见,赵氏参考了当地学者程绍峰(19世纪)的评价意见,程绍峰对这幅画给予了高度评价,认定其为王振鹏真迹。然而,在1879年后一书的后记中,赵氏准确地辨认了夏明远的印章,从而扭转了这一判断。 ”授予大多数大臣。其中就有陈浩、江铃、分怡。陈浩的真伪良莠不齐,江陵的很多都是赝品,很多都适合真伪。”由此可见,鉴赏者必须有自己的认识,不必听从别人的说法,可以欺骗别人来欺骗自己。赵遗憾地说,人们总是很难识别画作的真伪,鉴赏家必须在仔细评估后坚持自己的观点。这也正是他修正对本书作者判断的原因。除了波士顿版和弗里尔版的《滕王阁》之外,还有夏勇的其他画作,被后世的鉴赏家称为王振鹏。夏勇的《岳阳楼》现存六件,其中包括新发现的出三郎(1883-1962)旧藏的真品卷轴圆扇、万扇和扇子。北京故宫收藏的画册、云南省博物馆收藏的画册、台北故宫博物院收藏的画册。其中,夏雍用小楷书写了北宋政治家范仲淹(989-1052)所书的《岳阳楼》,体现了文人对山水楼观的关注。历代鉴赏家对《岳阳楼》抄本的年代有很大分歧。云南原件有夏勇签名并盖章,弗里尔原件有夏勇盖章。他们都被准确地归为夏勇。但北京收藏的画册内页没有夏庸的印记,传统文人往往将其视为宋画。例如,此图的反页有清代李作贤(1807-1876)的题跋:“岳阳楼像”。边框绘画精美,飞檐飞阁的轮廓很整洁,塔上的人物也细致完整,简直就是鬼作。楷书“岳阳楼”的标题,看上去就像苍蝇的头,蚊子的腿,足以让李楼睁不开眼。不知道作者是怎么写的。这种书画是宋代的绝活。元明以后,成为“广陵散”。古人与今人无关,即艺术可见。夏勇《岳阳楼》,云南省博物馆收藏。李作贤称赞绘画是宋代的绝活,强调其高品质。事实上,夏永吉的绘画偏爱小幅面和角景,这实际上源于南宋的庭院绘画。北京收藏的《岳阳楼图》画工精湛,深受艺术界人士的赞赏。观众。在这幅图的另一页上,有乾隆(1711-1799)诗中的一副对联:“尚觉苍蝇头好用为笔,如蚁眼细针。”不过,与上述北京画册不同的是,这幅万繁版被认为是元代王振鹏的名笔,而不是宋画。据《石渠宝鸡续》载,此图曾有旧款“王振鹏岳阳楼图”。对此,清代阮元(1764—1849)在《石渠随笔》中写道,王氏《岳阳楼图》震棚中,亭台、门台的边界是看不到的。画布上,用小方寸写着一篇《岳阳楼记》的文章,写于正正七年四月二十二日。字画精美得几乎无法辨认,但只有在晴天的遮阳篷下才能亲眼阅读。阮元能够确定这幅画的题字和年代——这几乎是现存唯一可以确定查勇确切年龄的材料——但阮元却无法得到查勇的签名。台北版《岳阳楼图》据信画于宋元之前,根据旧署名,归属于五朝前蜀(891-925)李升。但画中所记载的《岳阳楼记》是北宋仁宗庆历六年(1046年)范仲淹所作,晚于李升的一生。旧签名与铭文不符。乾隆坚称这幅画最初是李升所画,因此他提出《岳阳楼记》不是画家所写,而是后人添加的。他在图的另一页题诗:小将军名奔赵岛,湖光山色照耀。一楼。精细的笔触模糊难看,谁会记得去弥补呢?可见,乾隆认为真图应以赝品铭记。其官员在《石渠宝记续》中认同这一观点,并进一步解释:据《岳阳风图记》记载:岳阳楼俯瞰洞庭,视野广阔。唐开元四年,中书除观此境界外,命张说与伟人登楼赋诗,写脍炙人口的作品。李乃王,蜀画家。当时是唐朝末年,适合他画建筑场景。宋代滕宗梁重修此楼,范仲淹撰文记载。这是仁宗的一件时事,他的后人因这幅画而将其记录在他的右耳中。恭读帝制,更家族iar用句子补乱,研究时间,二字可见,最为清晰。馆长“石渠”通过对建筑修缮记录的时间线进行分类,强调了后人补充记录的情况。从今天看来,这种观点是不妥当的。魏东、薛永年等学者通过比较台北版与夏勇其他作品的风格,将台北版视为夏勇的作品。前面提到的夏勇《岳阳楼》的临摹作品,都是以山水为背景的亭台楼阁的图形结构。在我看来,现存的两幅《亭倒水》都可以归结为夏勇的作品。其中之一是北京故宫保存的万范相册,近年来被广泛认为是真迹。这幅作品描绘了一座被湖包围、山桥相连的亭子。这里有崎岖的山峦和岩石近处的山峰和远处连续的山峰。这幅画没有艺术家的印记,因此和夏勇的许多画作一样,它长期以来一直被认为是王振鹏的作品。例如,乾隆在对页写下这样的题诗:天低地低,雄伟气势可想而知。平乐馆今已不为人所知,但大明宫早年已有文字记载。 ”王振鹏试图将《大明宫图》献为贡品,号称天下“无双”。由此可见,乾隆明确认为该图的作者是王氏。画上还有一个旧款“王振鹏迎水阁”,也指向了这种判断。故宫博物院的“下亭”。题款是“王振鹏迎水阁”。除了北京之外,哈佛艺术博物馆也有一个“塔倒映水”的页面,这张照片几乎没有被公开过。目前,该博物馆谨慎地将其归为明清时期(17世纪),并将其视为夏雍的后期版本。不过,铃木启曾对身份提出了不同意见。他利用红外光谱技术解读了图像左上角微弱且不完整的艺术家印章,并将其命名为“夏勇”。我同意铃木庆的观点,原因有二:一方面,画家的落款似乎是“钱塘夏永明圆口口画”,而下面有夏永常用的“夏明圆印”。这幅作品的不同寻常之处在于,艺术家没有写下相关诗词,也没有注明水榭的名称,这与夏勇的《滕王阁图》、《岳阳楼图》等作品有很大不同。不过,同组的北京版《倒影塔》也缺乏ks的典故特征,且此作品的左上角有修复的痕迹——与哈佛版的铭文相符,暗示北京版可能有类似的简短铭文。另一方面,哈佛版插图精美,笔触细致,对描写和建筑线条的把控极强,与夏勇的现存作品非常相似。如果说哈佛原作是赝品,只是北京原作的完美复制品,那么一位掌握如此奇特技艺的艺术家会使用默默无闻的夏勇的名字,实在令人惊讶。毕竟,如果他想出名,这个艺术家可以写下自己的名字;如果他是为了盈利,模仿王振鹏这样的名家显然更方便。正因为如此,我认为哈佛版很可能是查勇的真迹。夏勇的《风乐楼图》相册还有两页,存着分别藏于故宫博物院和上海博物馆。画面附近,雕栏画栋,柳亭矗立。极目远眺,碧水茫茫,峰峦万千,映衬着江南旖旎秀美的风光。夏勇照例在这两幅作品中留下了“夏明远印”,并用小字写下了长长的文字。然而,这里的散文并不如王勃的《滕王阁序》和范仲淹的《岳阳楼》那样出名,而且书法字形过于微妙,难以辨认,导致人们对画面主题产生了持久的误解。故宫版附有旧铭文“王古云阿房宫图”,上海版则题为“岳阳楼图”。这里的丰乐楼是临安(今杭州)西湖畔的一座南宋古建筑,元末被毁。夏勇作品《风乐楼图》,上海博物馆收藏。夏勇在这部作品中留下了“夏明远印”。魏东是当代第一位用显微镜解读画作铭文的学者。虽然他没有确认文章的作者和相关描述,但他根据诗的内容清楚地识别了画中丰乐楼的主题,并充分理解了文章中对西湖风景和南宋盛世的描述。其实,南宋地方志《咸春临安志》中已载有这首诗,作者就是林一诺。看得出来,夏勇对杭州当地的景点以及相关文献都很熟悉。 《黄河一去不复返》 夏永杰的最后一组作品包括两幅作品,分别被纽约大都会艺术博物馆和云南省博物馆收藏。两者采用相同的图案设计,上层左角写有北宋苏辙(1039-1112)的《黄楼赋》,以表明该画的主题。黄塔位于江苏省徐州市。它最初是为了纪念1077年黄河决堤时施救的救灾功绩而建。夏勇《黄楼图》,大都会艺术博物馆收藏。然而,《黄楼图》的上部有一个令人不安的视觉痕迹,那就是仙人骑鹤的形象。黄鹤楼名称的由来,一般认为源自道教典故。这种图式让观者想起湖北省武汉市著名的黄鹤楼,从而引导了对图像的不同解读。例如,现有出版物大多忽视云南版收录的苏辙《黄鹤楼赋》,坚持将其命名为“黄鹤楼图”。黄鹤楼因Y而得名唐代伯殷(约765年)。 《图说经》记载:“费祎升仙,试乘黄鹤归来歇,故名此塔名。”这则轶事被后世学者如《宋代乐史》(930-1007年)和明代王齐、王思仪等人多次引用。此阁中除了费祎之外,还因与安仙太子关系密切而闻名。崔浩(704-754)写下诗史上的经典作品《黄鹤楼》后,骑鹤仙人的形象与黄鹤楼之间的联系进一步建立起来。这首诗有这样一个独特的词: 昔人路过黄鹤,黄鹤楼空。黄鹤消失不复,白云千载空。通过对比道教仙人的缺席与存在诗中描写了著名的建筑和度假村,将看得见的和看不见的结合起来,表达了对过去的怀念和对现在的遗憾。仙人离开这里的场景,在夏勇的相关画作中得到了完美的再现。艺术家在左角上方勾勒出一位身穿长袍、系着道巾的老人的侧影。老者并没有转向画面右下角的亭子,而是确实跨上了黄鹤,飘然而去。这种情况与崔浩所说的“黄鹤已消失,不会再回来”的说法完全一致。或许是因为苏辙写的《黄楼颂》过于精妙难读,但更可能是因为黄鹤楼的美景与骑鹤仙人的形象之间的紧密联系非常紧密。在此我们不禁要问:查勇为何要将视觉与文字相互冲突的线索整合到一起?同一幅画?究其原因,可能是在元代夏雍生前,历史上著名的黄鹤楼消失了。 1170年 1998年,南宋陆游(1125-1210)在游记《入蜀》中写道:“黄鹤楼……现建筑已废,旧址已无。问老官,云在石镜阁与南楼之间,犹能想象此地,面朝鹦鹉洲。”陆游从未发现过黄鹤楼,这可能表明该建筑在12世纪并不存在。或许在13世纪初,黄鹤楼被重建。然而,在随后的元代,官方文献中明显缺乏确凿的证据表明该建筑仍然存在,例如元朝民王在1322年记录了南塔的重建过程,并声称该塔“后来成为东南峰之冠”。在文章中,他没有提及附近的黄鹤楼,而黄鹤楼本来应该是闽王比较有名的历史建筑,似乎表明这座建筑已经消失了。最重要的是,明初士大夫方孝孺(1357-1402)明确证实元末世间不存在黄鹤楼:黄鹤楼以江、湘之大而闻名……元末各为诸侯。出色的!至于真正的男人,在海上,建立一个王子来控制楚国,并以土地作为国家的首都。来往这里的马车,时刻川流不息。丰收时节的美丽或许会再次显现。方坚称,元末黄鹤楼已“寸木不存”,直到1370年楚王分封时才重建。因为活跃于14世纪中叶的夏勇、方孝孺同一时期,对黄鹤楼的理解一定是相似的。也就是说,在1370年之前,元末画家夏雍几乎不可能亲眼目睹黄鹤楼。更有可能的是他在自己的想象中建造了这座建筑。 《黄塔》中的驾鹤仙人。作者/余乐奇简介/李阳编辑/李阳校对/赵琳

只是到了明朝末年,夏雍去世三百年后,一位名叫蒋绍书的鉴赏家在他的《云石斋笔谈》中提到了这位画家及其作品:“夏雍,字明远,所绣《滕王阁》、《黄鹤楼》图,细如目,细如发,俊秀如鬼工。明代唐仙女吕媚娘,曾绣《滕王阁》、《黄鹤楼》图。一脚足有《法华经》七卷,细如蚊睫毛,如果你看故宫博物院的《岳阳楼》,你会发现这幅画的尺寸只有25.2厘米×25.8厘米,画在一个很小的空间上。夏勇的《岳阳楼》,故宫博物院藏,如果用放大镜,甚至可以看到主脊上连绵的花纹,长长的鼻子和尖尖的T字。妖怪露出来,可以看到吊鱼上雕刻着卷曲的云头,栏杆上装饰着鲜花和瑞草。仔细一看,甚至还可以看到三个头戴圆领的书生坐在上面,正在吃着酒席。其中一人举起了酒杯,面前的桌子上摆着一个牙盘,里面盛着蒸肉之类的美食。精致的大小,实际上相当于丝绸画中五、六股丝的大小。 《岳阳楼》详图。在很短的距离内,你可以建造塔楼和亭阁。这就是边界画的美妙之处。边框画就是古人所说的建筑画,但与今天的建筑画并不相同。虽然它的主题主要是建筑,但它与今天建筑师的图纸并没有什么不同,而是追求艺术与技术之间相应的和谐。正如宋代著名鉴赏家郭若虚在《《图像与知识》中,画界画的画家也必定是建筑的建筑师:“吾未必知汉宫、吴宫,梁柱、斗拱、十字手、代木、熟柱、驼峰、方柱、额沟、宝尖、羊头、落花、罗曼等。隐系、帘子、鸿孙头、琥珀华盖、龟头、虎座、飞檐、泼水、肩风、转折”。旋转废料、挂钩等可以用来给家里的木头上漆吗?”郭若虚一口气列出了宋代建筑术语,这是一个优秀的边画艺术家必备的功力。 《益州名画》曾讲过一段关于五代蒙蜀名画家赵忠义的轶事。赵忠义在《东方变身》中画了东方伏其和他的父亲。寺庙。他画鬼屋、木屋的技艺高超,深得蜀王青睐,特命他根据关羽建玉泉寺的传说,绘制《玉泉寺关将军起像》。赵忠义画中“从运料到地基,到红对联、刻铭文、折藏经,无不侍奉鬼神,地上已建佛寺,将军欲立”。这幅画完成后,蜀王特意请了宫殿建造的负责人。内部设计师使用材料检查画中的建筑细节是否准确。建筑专业人士仔细查看后,回答道:“这幅画与另一幅画完全不同,这就是它的美妙之处。” ——就算按照这幅画的样子重建一座玉泉寺,也没有什么区别。这就是界画的魅力,堪称一绝的画技。需要精湛的技艺边框画的编辑也对画家提出了更高的要求。正如《图像与知识》中所说,画家必须“走败者,笔匀而有力,深远而清晰,去百偏”。元代绘画专家赵孟俯在教儿子赵勇创作界画时,也诚实地说“画可以人为地隐藏他人,但没有不使用合法方法的界画”。 ——可以说,境界画才是绘画的“真功夫”。夏勇的画证明了他是一位真功夫大师。如此细腻的笔触、精致的构思,足以见得艺术家付出了多少心血。但正如蒋少叔感叹的那样:“我研究过诸子之言,屁股夏明远有绝技,只是他的姓氏没有流传下来,这可以吗?”没有人提到夏勇的名字。这位画技堪比李画大师的画家历史书上的史泰德被悄悄遗忘了。这可能看起来令人难以置信,但它确实发生了。更可悲的是,不仅夏勇的名字被遗忘了,连他费尽心血与之联系在一起的画作也被遗忘了。其他的。王振鹏、李升这些在绘画史上大放异彩的著名画家,翻盖了默默无闻的夏勇的作品,成为这些名家闪亮履历中又一耀眼的亮点。这种感觉就像一个光头研究生辛辛苦苦完成一篇论文,结果却被自己的名门导师以自己的名义写出来并公开发表。赞美和名气都集中在名字上,但真正的创造者只是隐藏在幕后,没有人听到。名人翻唱无名人士的作品。从某种程度上来说,这是中国艺术史上最常见的场景。蒋少叔生活的明朝末年,这股冒充名气的风潮如火如荼。。不知名艺术家的作品,如果有古今名家的署名,就能卖出高价,这是艺术界的共识。正如明末清初艺术品收藏家、画商顾复在《锦绣一生》中透露的一个行业秘密:目前,市场上明代三门画家林良、陆机、戴进的画作已所剩无几。究其原因,正是因为他们“洗出名家,与宋画争画者,胜过三人”。陆机的《杏花二鸟》是宋代大画家李荻的作品。陆机、戴进是明代颇有名气的宫廷画家,但他们的作品却是这样的。对于更多默默无闻的艺术家来说,他们的作品的命运更加可预测。夏勇作品的经历尤其痛苦,他的签名被忽视。夏勇画作《滕王阁》”留下了自己的印章,但仍署有元代宫廷绘画大师王振鹏的署名,成为“王谷云滕王阁”。而他的《岳阳楼》则嚣张地让恩佩任命伊特罗隆为五朝名家李升的“真迹”。夏庸的名字湮没在历史中,其作品归于他人,生平不详,仅在《遗书》中留下了关于他的蛛丝马迹。詹景峰在《瞻东图轩兰编》中提到,叶氏收藏有两幅夏雍的“刺绣作品”:“还有《滕王阁》和《岳阳楼》两幅,其刺绣年代早在夏代(可能是明朝),王氏两幅古录是范思所绣的。刺绣被认为是女性的技艺。或许——作品被撤下、名字被埋没、被遗忘的夏勇,不是“他”,而是“她”?以下内容节选自《画亭》《水墨:中国元代的边画(1271-1368)》,对原文进行了删节和修改。经出版商许可出版。《书画墨阁:中国元代的边画(1271-1368)》作者:余乐奇 版:江苏人民出版社,2025年11月。发现夏永霞家族名气不大,不受重视传统文人及当代学术界对夏永杰的画作几乎没有记载,如元代《图会宝鉴》等,目前对元代界画的研究主要集中在最著名的宫廷画家王振鹏身上,即使提到夏永杰的弟子,也大多忽略了他的笔画。 by Itakura Seizhe 是最详细的。我认为Chayon的重要性被大大低估了。我们对夏勇的认识主要是基于他画作中零散的图案线索。夏勇用小楷书签名了三幅作品,分别是北京故宫博物院收藏的粉丝页上的《岳阳楼》、云南省博物馆收藏的《岳阳楼》和哈佛艺术博物馆收藏的《岳阳楼》。其中,北京段的标题最为详细:“至正七年四月二十二日,钱塘夏永明远绘写此图”。可见此图为夏雍画于元末1347年。籍贯钱塘,属南宋故都临安(今杭州)。由此还可以看出,夏勇的小名是“明远”,他的画作中也有不少贴有“夏明远”的标签。然而,当时的人们对夏庸并不感兴趣,历史上关于夏庸的记载也很少。的生平和作品,更不用说官方传记和私人收藏了。这说明夏雍更可能是一位私人职业画家,并没有进入北方的蒙元宫廷或江南的上层文人圈。不过,夏勇却把之前的记录留在了日本。 16世纪初日本画论《坤台观左右帐》就有“夏明远山水亭”的条目,评价他为“中上”画家。日本学者松岛苍荣认为,夏长大约生活在1340年至1400年之间,他的作品在明朝永乐(1403-1424)以后传入日本。由于当时中日断交,足利义政(1436-1490)派特使来华收集西化时期的书画。 (1465-1487)。魏东则有不同的看法。他认为夏勇的上限盛先生的一生应推至“宋亡已不远”,即“元世祖十六年(1279年南宋灭亡)至元武宗二年(1309年)1347年”,而此画堪称画家四十多岁、五十多岁成熟期的标杆之作,而这板仓清哲最近提出,夏庸活跃于元顺帝时期(1320-1370)(1333-1).370),可以说,夏庸的去世日期并无定论,我们只能断定,他生活在14世纪中叶,最早在散见的汉文文献中提及夏庸。 (1323-13),干唐学者夏庸留下了一首关于夏永杰画作的诗,但其中并没有包含任何关于画家生平的细节。内容出自明代詹景峰(卒于1602年)所著《詹东图玄览编》。提到,叶氏家族收藏的册页中不仅有李迪的狗图等画作,还有夏勇的两幅“刺绣”:还有“滕王阁”和“夏布朗塔里的月儿贝蒂”刺绣两幅。王朝),而王、范二人的记载,都是绣方寸,虽然这并不奇怪。很有趣,但刺绣也很独特。 《滕王阁》和《岳阳楼》是夏勇最喜欢的两个题材。目前,世界上现存的“滕王阁”三座,“岳阳楼”六座,正如詹所说,都是用小楷书写的“王”字。薄熙来、范仲淹的诗。然而,夏勇留下的作品都是绘画,而不是詹建议的刺绣。学术界中夏勇与刺绣的关系扑朔迷离循环。魏东、于建华等学者都十分重视清代熊志进的著作。他在《花间笑》(1818)中写下了这段注释,并认为这是唯一有效的中国典故。相关条目如下:“夏雍,字明远,用头发细如蚊睫毛,绣出《滕王阁》和《黄鹤楼》,显出鬼作之作。”两位学者认为,这一记载表明了夏雍刺绣师的身份,但同时又质疑这一说法的可信度。毕竟,虽然文中提到的发绣和夏勇现有的界画都强调复杂的细节和技术效果,但发绣用的是头发而不是线,使用的绘画材料与中国传统文化完全不同。刺绣一直被归类为较低层次的装饰工艺。事实上,熊志进对夏Y的记录“ong”出自明末江绍的《云氏斋笔谈》,成书于17世纪,早于《花间小语》。其中有《结华亭:有发绣》,文字如下:夏永字明思远,是有发绣的。 《滕王阁》、《黄鹤楼》的画细如蚊睫毛,做工精美。唐代仙女吕媚娘,将《法华经》七卷绣于一块帛上,为明远所制。这只有了解木经的计算才能实现。孔秀制度到明代就消失了。邱世洲的做工之精美,几乎可以和姬侯玉媲美,但这里还需要进一步提升。这不是智力问题。从某种意义上说,姜氏的这一部分著作可以打消魏、于等学者对夏雍与法羲关系的疑虑。u。将边画与发绣进行比较,或许是因为后者同样利用细线达到了令人眼花缭乱的效果,两者的对比更能凸显出查勇工艺的卓越。与“花间笑”的引述相反,蒋提到了明代已经消失的“空绣制”,然后强调,即使作品与仇英(字石洲,约1494-1552年)的作品一样好,它仍然必须以“旧版本”为基础。仇英是吴派画师,不是绣师。因此,“空绣体系”应指细白线描技法,用来强调其细致程度与刺绣(尤其是发绣)相似,而不是作为刺绣的代名词。与此类似,蒋可能用“发绣”一词来形容夏勇出色的绘画技巧。事实上,赵福民(19世纪),清末官员王朝采用了这种理解。现藏于波士顿美术馆的夏永杰画作,有赵福民题字。赵表达了蒋少舒对夏勇和发绣的讨论,然后表达了自己对这幅画的感受:“所谓的发绣作品就是其中之一。”根据赵福民在画中对“发绣之作”的运用进行对比,再看蒋绍书的“孔绣制”三个字,我们可以得出结论,蒋认为“明远制”与卢媚娘的“法华经”绣相当。这并不意味着蒋坚信倪夏勇刺绣师的身份。或许他只是想强调夏勇的白墨线条精致,如刺绣一般。江泽民的这番话,也印证了夏勇已被载入主流绘画史的事实——“我研究过自由派学者的言论,但习是谁并不重要”。“有明远是”——江绍书没有查到一个字,而这件事发生在夏雍之后约三百年。虽然涉及夏雍的史料极其有限,但相反,夏雍的《滕王阁》、《黄鹤楼》等界画在明末市场上继续流传,甚至流传至今。冒充夏雍的“名画”留下了非常丰富的绘画痕迹。目前至少有十五幅作品可以归于夏雍之手。这就是但其中很大一部分被误读为五代(907-960)至蒙古元代画家的作品,分别收藏于上海博物馆、波士顿美术馆、弗利尔博物馆,这些作品极为相似,仅右下角绘有高大的楼阁,有文人雅致的远景。安斯。远处,寒潭中漂浮着小船,远处的山峦在水天之间若隐若现。左上角以小楷抄有唐代王勃(约650-676年)的《滕王阁序》,清晰地界定了该画的主题。夏勇《滕王阁图》,上海博物馆藏。昂波士顿和弗里尔本曾一度被归为王振鹏。弗里尔的邮票标题为“授予古云功绩勋章”,指的是王振鹏。 1 不过,此印与王振鹏真品《伯牙鼓琴图》上的印完全不同,尤其是两个字的弧度差异。由此可见,弗里尔版王氏印章是赝品,必定是艺术品经销商为了牟利而伪造的。同样,曾经持有波士顿版的藏家也无视夏勇的印记,而是留下了旧签名“王谷云腾”。此标牌误导了后来同治会战(1862-1877)后在陕西平阳工作的收藏家赵福民,无意中得到了此图。此作品有赵福民于1878年所书《1879年跋》。第一跋涉及王振鹏的生平,引自元代《图会宝鉴》:元王振鹏,字号彭梅,为永嘉人,其界画甚美,赐封其为古云处士。有一天,我去办公室出差,发出了一张誓词嘘声。k.少峰急于欣赏这幅画,表示古昀也不是不可能。就算附上这块丝绸,一张图也能比十个金币还要值钱。自战争以来,它就一直藏在地窖里,不可能再得到更多了。擦了半天,我收了起来,郑重地离开了。可见,赵氏参考了当地学者程绍峰(19世纪)的评价意见,程绍峰对这幅画给予了高度评价,认定其为王振鹏真迹。然而,在1879年后一书的后记中,赵氏准确地辨认了夏明远的印章,从而扭转了这一判断。 ”授予大多数大臣。其中就有陈浩、江铃、分怡。陈浩的真伪良莠不齐,江陵的很多都是赝品,很多都适合真伪。”由此可见,鉴赏者必须有自己的认识,不必听从别人的说法,可以欺骗别人来欺骗自己。赵遗憾地说,人们总是很难识别画作的真伪,鉴赏家必须在仔细评估后坚持自己的观点。这也正是他修正对本书作者判断的原因。除了波士顿版和弗里尔版的《滕王阁》之外,还有夏勇的其他画作,被后世的鉴赏家称为王振鹏。夏勇的《岳阳楼》现存六件,其中包括新发现的出三郎(1883-1962)旧藏的真品卷轴圆扇、万扇和扇子。北京故宫收藏的画册、云南省博物馆收藏的画册、台北故宫博物院收藏的画册。其中,夏雍用小楷书写了北宋政治家范仲淹(989-1052)所书的《岳阳楼》,体现了文人对山水楼观的关注。历代鉴赏家对《岳阳楼》抄本的年代有很大分歧。云南原件有夏勇签名并盖章,弗里尔原件有夏勇盖章。他们都被准确地归为夏勇。但北京收藏的画册内页没有夏庸的印记,传统文人往往将其视为宋画。例如,此图的反页有清代李作贤(1807-1876)的题跋:“岳阳楼像”。边框绘画精美,飞檐飞阁的轮廓很整洁,塔上的人物也细致完整,简直就是鬼作。楷书“岳阳楼”的标题,看上去就像苍蝇的头,蚊子的腿,足以让李楼睁不开眼。不知道作者是怎么写的。这种书画是宋代的绝活。元明以后,成为“广陵散”。古人与今人无关,即艺术可见。夏勇《岳阳楼》,云南省博物馆收藏。李作贤称赞绘画是宋代的绝活,强调其高品质。事实上,夏永吉的绘画偏爱小幅面和角景,这实际上源于南宋的庭院绘画。北京收藏的《岳阳楼图》画工精湛,深受艺术界人士的赞赏。观众。在这幅图的另一页上,有乾隆(1711-1799)诗中的一副对联:“尚觉苍蝇头好用为笔,如蚁眼细针。”不过,与上述北京画册不同的是,这幅万繁版被认为是元代王振鹏的名笔,而不是宋画。据《石渠宝鸡续》载,此图曾有旧款“王振鹏岳阳楼图”。对此,清代阮元(1764—1849)在《石渠随笔》中写道,王氏《岳阳楼图》震棚中,亭台、门台的边界是看不到的。画布上,用小方寸写着一篇《岳阳楼记》的文章,写于正正七年四月二十二日。字画精美得几乎无法辨认,但只有在晴天的遮阳篷下才能亲眼阅读。阮元能够确定这幅画的题字和年代——这几乎是现存唯一可以确定查勇确切年龄的材料——但阮元却无法得到查勇的签名。台北版《岳阳楼图》据信画于宋元之前,根据旧署名,归属于五朝前蜀(891-925)李升。但画中所记载的《岳阳楼记》是北宋仁宗庆历六年(1046年)范仲淹所作,晚于李升的一生。旧签名与铭文不符。乾隆坚称这幅画最初是李升所画,因此他提出《岳阳楼记》不是画家所写,而是后人添加的。他在图的另一页题诗:小将军名奔赵岛,湖光山色照耀。一楼。精细的笔触模糊难看,谁会记得去弥补呢?可见,乾隆认为真图应以赝品铭记。其官员在《石渠宝记续》中认同这一观点,并进一步解释:据《岳阳风图记》记载:岳阳楼俯瞰洞庭,视野广阔。唐开元四年,中书除观此境界外,命张说与伟人登楼赋诗,写脍炙人口的作品。李乃王,蜀画家。当时是唐朝末年,适合他画建筑场景。宋代滕宗梁重修此楼,范仲淹撰文记载。这是仁宗的一件时事,他的后人因这幅画而将其记录在他的右耳中。恭读帝制,更家族iar用句子补乱,研究时间,二字可见,最为清晰。馆长“石渠”通过对建筑修缮记录的时间线进行分类,强调了后人补充记录的情况。从今天看来,这种观点是不妥当的。魏东、薛永年等学者通过比较台北版与夏勇其他作品的风格,将台北版视为夏勇的作品。前面提到的夏勇《岳阳楼》的临摹作品,都是以山水为背景的亭台楼阁的图形结构。在我看来,现存的两幅《亭倒水》都可以归结为夏勇的作品。其中之一是北京故宫保存的万范相册,近年来被广泛认为是真迹。这幅作品描绘了一座被湖包围、山桥相连的亭子。这里有崎岖的山峦和岩石近处的山峰和远处连续的山峰。这幅画没有艺术家的印记,因此和夏勇的许多画作一样,它长期以来一直被认为是王振鹏的作品。例如,乾隆在对页写下这样的题诗:天低地低,雄伟气势可想而知。平乐馆今已不为人所知,但大明宫早年已有文字记载。 ”王振鹏试图将《大明宫图》献为贡品,号称天下“无双”。由此可见,乾隆明确认为该图的作者是王氏。画上还有一个旧款“王振鹏迎水阁”,也指向了这种判断。故宫博物院的“下亭”。题款是“王振鹏迎水阁”。除了北京之外,哈佛艺术博物馆也有一个“塔倒映水”的页面,这张照片几乎没有被公开过。目前,该博物馆谨慎地将其归为明清时期(17世纪),并将其视为夏雍的后期版本。不过,铃木启曾对身份提出了不同意见。他利用红外光谱技术解读了图像左上角微弱且不完整的艺术家印章,并将其命名为“夏勇”。我同意铃木庆的观点,原因有二:一方面,画家的落款似乎是“钱塘夏永明圆口口画”,而下面有夏永常用的“夏明圆印”。这幅作品的不同寻常之处在于,艺术家没有写下相关诗词,也没有注明水榭的名称,这与夏勇的《滕王阁图》、《岳阳楼图》等作品有很大不同。不过,同组的北京版《倒影塔》也缺乏ks的典故特征,且此作品的左上角有修复的痕迹——与哈佛版的铭文相符,暗示北京版可能有类似的简短铭文。另一方面,哈佛版插图精美,笔触细致,对描写和建筑线条的把控极强,与夏勇的现存作品非常相似。如果说哈佛原作是赝品,只是北京原作的完美复制品,那么一位掌握如此奇特技艺的艺术家会使用默默无闻的夏勇的名字,实在令人惊讶。毕竟,如果他想出名,这个艺术家可以写下自己的名字;如果他是为了盈利,模仿王振鹏这样的名家显然更方便。正因为如此,我认为哈佛版很可能是查勇的真迹。夏勇的《风乐楼图》相册还有两页,存着分别藏于故宫博物院和上海博物馆。画面附近,雕栏画栋,柳亭矗立。极目远眺,碧水茫茫,峰峦万千,映衬着江南旖旎秀美的风光。夏勇照例在这两幅作品中留下了“夏明远印”,并用小字写下了长长的文字。然而,这里的散文并不如王勃的《滕王阁序》和范仲淹的《岳阳楼》那样出名,而且书法字形过于微妙,难以辨认,导致人们对画面主题产生了持久的误解。故宫版附有旧铭文“王古云阿房宫图”,上海版则题为“岳阳楼图”。这里的丰乐楼是临安(今杭州)西湖畔的一座南宋古建筑,元末被毁。夏勇作品《风乐楼图》,上海博物馆收藏。夏勇在这部作品中留下了“夏明远印”。魏东是当代第一位用显微镜解读画作铭文的学者。虽然他没有确认文章的作者和相关描述,但他根据诗的内容清楚地识别了画中丰乐楼的主题,并充分理解了文章中对西湖风景和南宋盛世的描述。其实,南宋地方志《咸春临安志》中已载有这首诗,作者就是林一诺。看得出来,夏勇对杭州当地的景点以及相关文献都很熟悉。 《黄河一去不复返》 夏永杰的最后一组作品包括两幅作品,分别被纽约大都会艺术博物馆和云南省博物馆收藏。两者采用相同的图案设计,上层左角写有北宋苏辙(1039-1112)的《黄楼赋》,以表明该画的主题。黄塔位于江苏省徐州市。它最初是为了纪念1077年黄河决堤时施救的救灾功绩而建。夏勇《黄楼图》,大都会艺术博物馆收藏。然而,《黄楼图》的上部有一个令人不安的视觉痕迹,那就是仙人骑鹤的形象。黄鹤楼名称的由来,一般认为源自道教典故。这种图式让观者想起湖北省武汉市著名的黄鹤楼,从而引导了对图像的不同解读。例如,现有出版物大多忽视云南版收录的苏辙《黄鹤楼赋》,坚持将其命名为“黄鹤楼图”。黄鹤楼因Y而得名唐代伯殷(约765年)。 《图说经》记载:“费祎升仙,试乘黄鹤归来歇,故名此塔名。”这则轶事被后世学者如《宋代乐史》(930-1007年)和明代王齐、王思仪等人多次引用。此阁中除了费祎之外,还因与安仙太子关系密切而闻名。崔浩(704-754)写下诗史上的经典作品《黄鹤楼》后,骑鹤仙人的形象与黄鹤楼之间的联系进一步建立起来。这首诗有这样一个独特的词: 昔人路过黄鹤,黄鹤楼空。黄鹤消失不复,白云千载空。通过对比道教仙人的缺席与存在诗中描写了著名的建筑和度假村,将看得见的和看不见的结合起来,表达了对过去的怀念和对现在的遗憾。仙人离开这里的场景,在夏勇的相关画作中得到了完美的再现。艺术家在左角上方勾勒出一位身穿长袍、系着道巾的老人的侧影。老者并没有转向画面右下角的亭子,而是确实跨上了黄鹤,飘然而去。这种情况与崔浩所说的“黄鹤已消失,不会再回来”的说法完全一致。或许是因为苏辙写的《黄楼颂》过于精妙难读,但更可能是因为黄鹤楼的美景与骑鹤仙人的形象之间的紧密联系非常紧密。在此我们不禁要问:查勇为何要将视觉与文字相互冲突的线索整合到一起?同一幅画?究其原因,可能是在元代夏雍生前,历史上著名的黄鹤楼消失了。 1170年 1998年,南宋陆游(1125-1210)在游记《入蜀》中写道:“黄鹤楼……现建筑已废,旧址已无。问老官,云在石镜阁与南楼之间,犹能想象此地,面朝鹦鹉洲。”陆游从未发现过黄鹤楼,这可能表明该建筑在12世纪并不存在。或许在13世纪初,黄鹤楼被重建。然而,在随后的元代,官方文献中明显缺乏确凿的证据表明该建筑仍然存在,例如元朝民王在1322年记录了南塔的重建过程,并声称该塔“后来成为东南峰之冠”。在文章中,他没有提及附近的黄鹤楼,而黄鹤楼本来应该是闽王比较有名的历史建筑,似乎表明这座建筑已经消失了。最重要的是,明初士大夫方孝孺(1357-1402)明确证实元末世间不存在黄鹤楼:黄鹤楼以江、湘之大而闻名……元末各为诸侯。出色的!至于真正的男人,在海上,建立一个王子来控制楚国,并以土地作为国家的首都。来往这里的马车,时刻川流不息。丰收时节的美丽或许会再次显现。方坚称,元末黄鹤楼已“寸木不存”,直到1370年楚王分封时才重建。因为活跃于14世纪中叶的夏勇、方孝孺同一时期,对黄鹤楼的理解一定是相似的。也就是说,在1370年之前,元末画家夏雍几乎不可能亲眼目睹黄鹤楼。更有可能的是他在自己的想象中建造了这座建筑。 《黄塔》中的驾鹤仙人。作者/余乐奇简介/李阳编辑/李阳校对/赵琳 下一篇:没有了